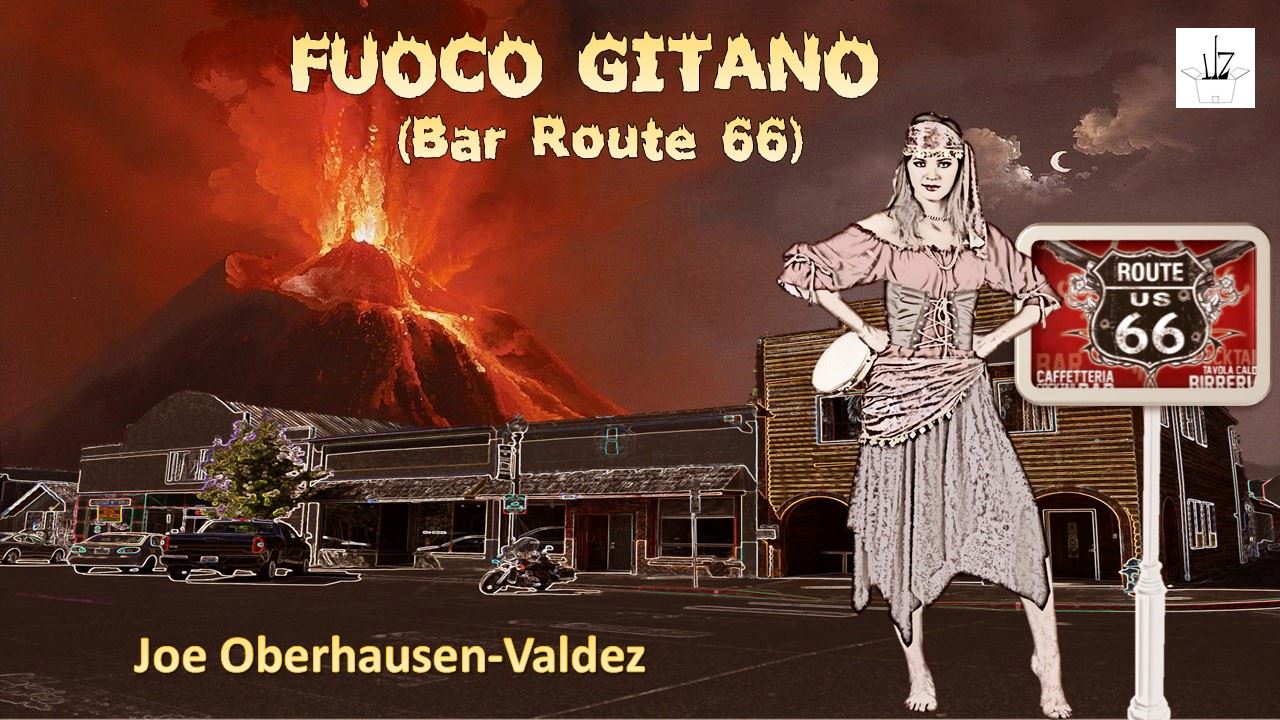

Fuoco gitano (Bar Route 66)

Era una torrida giornata d’estate di fine giugno, e me ne stavo a leggere in cucina, sdraiato sul divano, una sintassi italiana o qualcosa di simile. Fuori si sentiva un vento africano penetrare dalla zanzariera. Dal fico cominciò il solito rumore che da qualche giorno mi infastidiva. Un topo che degustava i miei fichi, un serpente che voleva predarlo, e io che volevo mangiare… entrambi. Provai per diverse volte ad accopparli con una pala, ma percepivano il mio arrivo e se la svignavano. Li lasciai campare, tanto uno sarebbe morto e l’altro si sarebbe saziato.

Quel pomeriggio un’amica ci invitò a passare una serata “gitana” al bar della figlia. C’era uno spettacolo di zingari saltimbanchi, o qualcosa di simile, e, benché io non fossi un amante di questo genere di intrattenimenti, decisi di andare. Del resto a casa avrei sofferto un caldo insopportabile, rischiando di non dormire, ma magari al ritorno da quella camminata, avvinazzato o comunque ubriaco, sarei sprofondato sul letto, risvegliandomi il giorno dopo, senza patire caldo, rumori, e il latrare dei cani che la notte mi sconcertava il sonno.

Il bar era circondato da un nugolo di moto “americane”, grosse e potenti, nonché rumorose, ma in quel momento silenti. I motori emanavano un calore da forno crematorio. Ci sedemmo a un tavolo, io moglie e amica. Si avvicinarono diversi motociclisti per salutare Angela, e ovviamente facemmo conoscenza con tutti gli astanti. Gente sui generis, piena di tatuaggi, giubbotti in pelle, insomma una clientela particolare, simpatica, di un’allegria innata ed espansiva. Effondeva una “joie de vivre”. Quel che mi colpì al nostro arrivo fu il rumore di vari tamburi etnici, forse gitani, che in contesti del genere diventa suono e non cessa mai.

A fine serata dovevo guidare, quindi non volli esagerare col beveraggio, e ordinai un drink analcolico. Poi lasciai perdere ogni velleità di moderazione e bevvi come un cammello, ma liquidi destabilizzanti e di alta gradazione. Le chiacchiere volavano scorrevoli e giocose, gli amari scendevano impetuosi negli intestini, i tamburi riempivano quello spazio di suoni armoniosi e stranianti. Un ragazzo iniziò una danza con attrezzi infuocati, inebriato da qualche birra di troppo e dalla calura dell’asfalto. La lucidità andò a farsi fottere.

Un bagliore illuminò il cielo a decine di chilometri di distanza, sembrava una palla luminosa che s’ingigantiva apparendo dal nulla. Mi ripresi di colpo. Percepii un qualche pericolo e conseguenze nefaste, avevo naso per i guai. Qualche secondo dopo si susseguirono lampi infiniti all’intorno. Era l’inizio di una qualche ecatombe. In quell’attimo tutti si rifugiarono istintivamente all’interno del bar, come pecore spaventate. Io rimasi sulla soglia a osservare un possibile evento successivo. E ci fu. Un ammasso enorme di un qualche materiale oscurò e sovrastò quella parte di cielo e le poche stelle che si vedevano. Le luci del bar, degli edifici, di tutto il paese si spensero. Il buio più fitto avvolse la zona, spargendo di botto un silenzio ultraterreno. Poi udimmo qualcosa di simile ad aerei e missili, ma forse non lo erano, solcare l’aria, impattare e distruggersi da qualche parte. Il silenzio diventò boato, e le nostre grida detonarono da ogni parte. Questa volta mi rintanai pure io nel bar, calammo la saracinesca e aspettammo una qualsiasi evoluzione stando zitti. Dentro il locale, che era una stanza, c’era un caldo insopportabile, la gente cominciava a sudare e a puzzare. La necessità della sete divenne sconvolgente, per cui le poche bottiglie di acqua che riuscivamo a trovare vennero tracannate con ingordigia. Ma la calura aumentava, e il desiderio di liquidi si accresceva. E fu così il turno degli alcolici. Ritornammo ubriachi come prima, e probabilmente ci addormentammo.

Alle sei di mattina la sveglia del mio orologio mi destò, mi alzai e cercai di osservare dagli spiragli della saracinesca una qualche luce al di fuori. Ma non si vedeva niente. La strada era silenziosa, ma non si scorgeva. Qualcuno dei ragazzi del bar si alzò dal posto in cui riuscì a giacere per qualche ora. Lì dentro non si respirava, dovevamo aprire la saracinesca e uscire. Un energumeno mi passò di fianco e spalancò l’apertura. Entrò aria, lurida e puzzolente, come carbone o pietre bruciate, col sapore acre dello zolfo; si vedeva una luce portentosa, ma non era quella del sole. Era una montagna che ci sovrastava, incandescente, smisurata nella sua grandezza, una montagna che avanzava. Sembrava lava o qualcosa di simile. Capimmo subito che il vulcano era scoppiato, che stava riprendendosi le sue terre colando fuoco in ogni dove, riducendo in cenere ogni esistenza. Fra qualche minuto sarebbe entrato nel bar, rendendo anche noi polvere, cioè materia mai esistita. A quel punto c’era poco da fare. Il magma ci avrebbe mangiati come il serpente del fico col topo. E a noi sorci puzzolenti non restava altro che aspettare immobili sul “ramo”.

Il calore della montagna cominciò ad avanzare verso il locale ancor prima del fuoco diretto. Unica consolazione: saremmo deceduti ancor prima di essere divorati dalle fiamme, per asfissia e per l’elevata temperatura. Mentre contemplavamo la nostra morte, si sentirono degli scricchiolii, quasi cedimenti provenire dalla parte superiore dell’edificio. Qualcosa crepitava incessantemente. Il rumore cessò dopo qualche minuto, con l’edificio intero che ci implose addosso, schiacciandoci come uno scarpone fa con gli scarafaggi. La morte non ci colse subito. Io ebbi anche il tempo di vedere qualche anima luminosa che risplendeva da qualche corpo, lo abbandonava e ascendeva ai cieli. Alcuni motociclisti venivano divorati da gnomi deformi, altri deflagravano come peti. Adesso sentivo che la mia estate era sul finire, la mia serata di vacanza diveniva fine di ogni futuro. La Morte si approssimava. La vedevo incedere delicata e aggraziata verso di me… Era una figa pazzesca, con almeno la quarta di reggiseno, bionda, avvenente, quasi una dea nordica. Mi disse in perfetto italiano: “mi hai sempre cercata e ora sono qua. Vuoi venire con me?” Le risposi semplicemente: “minchia se voglio venire!”

Joe Oberhausen-Valdez

VISITA I NOSTRI PRODOTTI SU AMAZON