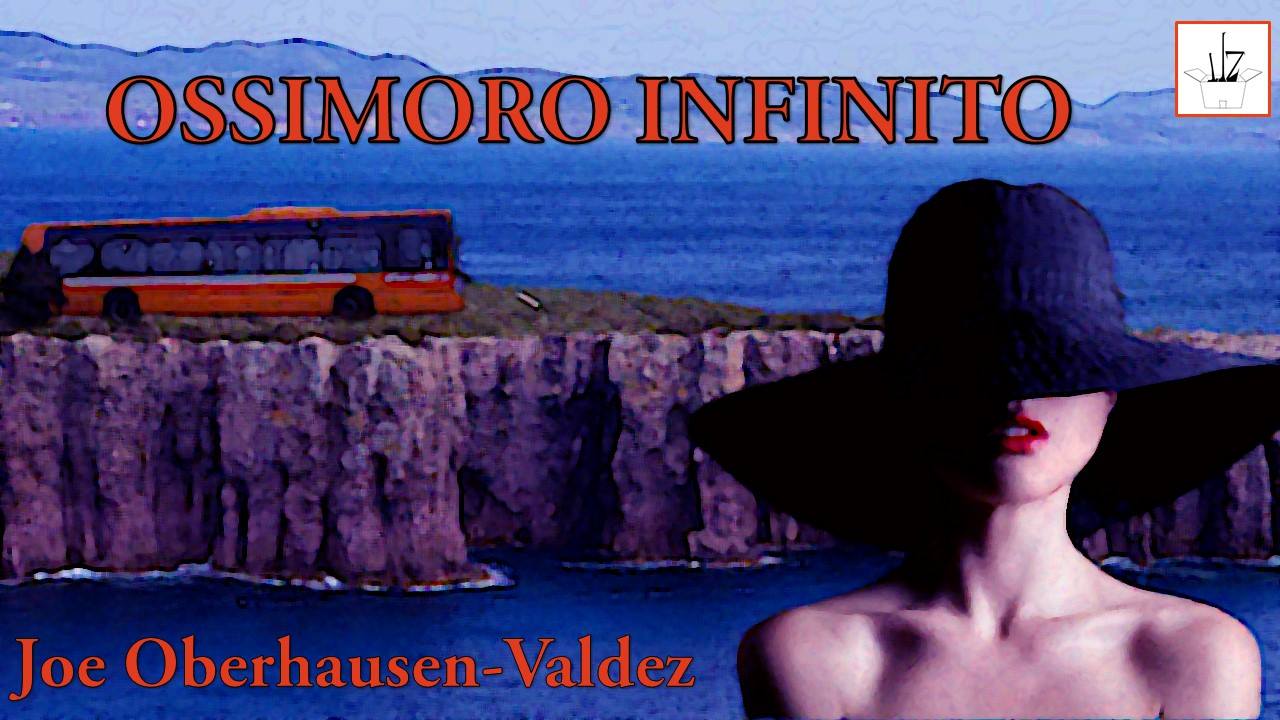

Ossimoro infinito

Il cielo infinito, il mare illimitato, soprattutto d’inverno. Tutto sembra non aver mai termine. E lassù o laggiù, forse in fondo, cerchiamo uno specchio in cui rifletterci per ritrovare quell’apparenza che siamo in un punto lontano, che ormai scompare all’occhio. E poi torniamo indietro, con gli occhi e con la mente, e ci accorgiamo che siamo soli a guardare, e soli si muore… Abbiamo sempre bisogno di un eremo, e poi qualcosa di più, qualcuno con cui ristorarci del nostro vaneggiare. Lei era uno scosceso dirupo della ragione…

Ritornavo dalla scogliera di un mare qualsiasi, là dove i miei soliloqui fluivano traboccanti e inafferrabili. Duravano attimi interminabili, ed erano inutili, erano vacui, forse anche estasianti e gagliardi. E me ne compiacevo. Abbandonavo la solitudine della folla che si riscaldava al sole e ritornavo lì, a ristorarmi su quel monte smisurato e incontaminato. Ci sono sempre stati una collina, un’altura, una qualsiasi posizione elevata nel mio passato, da cui guardare in basso e riprendere fiato, da cui scorgere valli e paesi in lontananza, ricordarli, riamarli, mai cancellandoli, forse sospirando, forse attendendo che un’angoscia veloce e passeggera mi avvinghiasse la gola, per poi ridestarmi da ogni fugace sconforto, posto che un ricordo e una rievocazione che tornano alla mente abbiano l’elevazione oggettiva di confinarmi in qualche strazio sublime.

La casa era stata acquistata da mio padre tantissimi anni addietro. Era una specie di rifugio lontano da ogni genere di folla, situata fra terreni incolti, ville abbandonate, edificata su rocce laviche. Il cancello era ormai vecchio e logoro, da cambiare perché irripristinabile. Ma a me piaceva in quello stato, vecchio e corroso dal tempo. Il lungo viale mi portò alla scala del piano rialzato sul quale si ergeva la costruzione. Entrai, accesi la stufa e mi buttai sul divano. Avevo gli occhi stanchi, fissai il soffitto e cominciai a rilassarmi. Sentivo lo scoppiettio del castagno che ardeva nel focolare, e l’umidità dei muri cominciava a lasciar posto a un calore che diveniva sempre più ardente, asciugava i brividi e mi cospargeva di una sensazione di rinascita. Percepivo che scaldandomi mi ridestavo. Al di là dei muri non c’era niente, non sentivo alcunché, ero quasi proiettato in un mondo senza scopi e senza vita, in cui la totale assenza di fruscii generava turbamento ed estasi. E così pensai se lei fosse effimera o reale. O peggio ancora un frutto avvelenato.

Sull’autobus che da via Ripamonti porta a via Quaranta, quel giorno vidi salire una ragazza con un cappello étrange, aveva un bel viso, senza un corpo slanciato, forse pure tracagnotto, ma era solare. Io ero accovacciato in uno dei sedili di dietro, di fronte alla portiera. Mi guardò e poi andò avanti nel corridoio e rimase in piedi. Si girò diverse volte per guardarmi. Scendemmo e ci perdemmo, ognuno per la sua strada. Coincidenza volle che la sera la rividi di fronte alla gelateria dalla quale uscivo per prendere il bus del ritorno. E lei era proprio lì alla fermata. Attraversai la strada, la raggiunsi sotto la pensilina e la salutai quasi con un sorriso d’approccio. Ricambiò con un movimento stucchevole delle labbra e uno sguardo entusiasta che mi apparirono come un invito. Scese a una fermata che non era la mia, in una via deserta e pericolosa di una periferia che degradava velocemente in mezzo a campi sterminati. Poche persone, e molte avvinazzate a qualsiasi ora. Ci rivedemmo diverse volte sugli stessi autobus, intrattenendoci in vacue conversazioni, studiandoci apertamente. E così feci il primo passo. Qualche giorno appresso le chiesi di accompagnarla fin sotto casa, poiché quella sera di gente schifosa che gironzolava su quei marciapiedi o seduta sulla panca ce n’era davvero troppa. Lei assentì.

Da quella circostanza passarono diverse settimane, cominciammo a vederci, persino a conoscerci, se è il verbo esatto. Ci scrivemmo e parlammo tantissimo, ci vedemmo e sorridemmo, persino troppo. Spesso stavamo l’uno di fronte all’altra, articolando le parole quasi bisbigliando, lei sorrideva maliziosamente e poi distoglieva lo sguardo, che fluiva altrove. Sempre. Non riuscivo a ottenere qualcosa di più. Il suo sorriso era triste, era serio, era un ossimoro. Ogni tentativo di penetrarla profondamente era arrestato, spesso convogliato in un qualcosa di simile allo scherzo che aveva il sapore della derisione o dell’indifferenza. Proprio non la capivo. Un’interpretazione di lei sarebbe impossibile. Sembrava inaccessibile, inafferrabile, insondabile. Eppure a tratti era quasi trasparente, impetuosa e sovrastante, presente e soave. La sua voce si smarriva nella delicatezza del silenzio, arrivava tenue e viscosa agli orecchi, e poi irrompeva e giungeva inarrestabile in tutte le membra. Dal suo viso non traspariva alcunché, se non quell’euforia che sembrava statica, ma che mi proiettava in un’esaltazione che annullava ogni comprensione del tempo e del luogo. Tutto in lei sembrava irrazionale, ma i suoi slanci e le sue attenzioni, la sua vicinanza costante mi smarrivano in un’incomprensione totale. Mi affascinava, mi avviluppava, era costantemente in me. Il suo sogguardare mi attraeva ancor più di qualsiasi contatto epidermico. Aveva la raffinatezza vellutata di una fiera del lontano oriente, e tutto in lei profumava di bizzarro, di inafferrabile. Persino quell’orribile cappello enorme che io mal sopportavo alla vista e al tatto. Era ruvido come una corteccia, quasi granuloso e ispido.

Eppure mi attirava a sé in una maniera spasmodica, avvolgendomi in un velo che non era tangibile. Il suo contatto più vicino, quasi a pelle, il suo stringermi a sé erano un velo, o forse una barriera. Sentivo che ero entrato nella sua anima, che ero vicino, vicinissimo, avvinghiato a quegli occhi che mi smarrivano e mi estasiavano, coi sensi acuminati, sempre tesi, pronti a scoccare, e ne sentivo le vibrazioni, univoche, chiare, espansive, al limite della deflagrazione, che io attendevo entusiasta contando i battiti delle nostre vene pulsanti all’unisono. Sentivo prossimi il suo corpo e la sua bocca, ne percepivo il contatto, sarebbero stati miei, in un attimo, in un un’unica direzione inarrestabile: le sue labbra tumide, sincere, il nostro fonderci insieme in un unico amalgama impetuoso, e poi… si arrestava sempre. ‘Sta stronza.

Non facevo alcun passo avanti. Lo sapevo e lo vedevo. Sembravamo fermi in un gioco circoscritto. Quei sensi acuminati mi esaltavano in un turbinio di emozioni indescrivibili, al limite del controllo traboccavo di tensioni ed euforie istintive e travolgenti. Al suo cospetto sentivo un’energia enorme che partiva dalla bocca dell’anima, cresceva nel petto, saliva alla gola, si espandeva, e zampillava raggiungendo gli occhi che quasi fuoriuscivano, e poi mi annebbiava la vista e mi esplodeva nel cervello. Ma lei era sempre lì, immobile, o comunque in un altalenante e insopportabile moto circoscritto e inutile. La sua voce che mi dilettava, a volte diveniva petulante e prolissa, si trasformava quando mentiva. E in quel contesto mi annoiava allo stremo, poiché diveniva monotona e ridicola. Bisbigliava, parlava, sorrideva, ma non osava, non andava oltre. Era l’inerzia più assoluta.

Non potevo più struggermi per lei così vana, translucida, evanescente. Perdevo tempo, sonno ed energie che avrei potuto impiegare in altri affanni. Decisi di non cercarla più e di tornare al mio tragitto solitario e uniforme. Lei ci restò male, soprattutto quella megera della zia che la ospitava. La rividi diverse volte, sugli stessi autobus, alle stesse fermate, sempre con quel cappello orribile. Mi guardava, si girava, volgeva lo sguardo altrove. E poi un giorno finalmente svanì, non la vidi più.

Nella solitudine, anche a distanza di anni, come ora, si aumenta la percezione di qualsiasi ricordo, di qualsiasi presente. Si ingigantisce come se fosse un pericolo da temere per i giorni futuri. Ecco, adesso mi strugge rievocare che il suo sorriso era sincero, la sua passione per me vertiginosa e profonda, i suoi occhi raffinati, e ciò che mi dava e comunicava io non lo comprendevo, poiché la sua delicatezza era rara e tenue. Ero ancora una caverna buia, inadatta a essere riscaldata dalla luce di un vero sole. Eh sì, era entrato un sole nei miei anfratti, e io non me ne avvedevo. Avrei dovuto spalancarvi ogni mio angolo più tenebroso, e non lo feci. Avrei dovuto illuminarmi alla vista di quel brivido, a quello stupore immenso che si riversava in me. E lo scacciai, come se avesse la forma di un verme. E ora questo eremo, il fuoco della stufa, la penombra di una stanza, alimentavano un freddo interiore a lungo sopito. Era il rimpianto di un qualcosa che sembrava distruttivo e lagnoso, dalle apparenti sembianze ripetitive e senza fine, e invece era la pienezza e la nascita della gioia più vulnerabile. E avevo annientato pure lei. Tentando di spiegarmi qualcosa che prima o poi si sarebbe manifestato da solo.

Ed eccomi di nuovo lanciato nella riflessione dello sconforto, il “vuoto”, quel lungo dolore che mi macinava dentro, mi corrodeva le ossa e le carni, in posti reconditi che non pensavo nemmeno di avere; mi svegliava nella profondità del mio antro, dal quale, ritrovando la mia oscurità, facevo sorgere un demone che mi riapriva la mente, mi illuminava, erompendomi in mille pezzi, li sparpagliava in innumerevoli considerazioni che poi avrei dovuto raccogliere e riunire come in un mosaico immaginario, ossia un nuovo travestimento. Sentivo un eccesso di forza che rinasceva, aumentava, mi ricreava pieno e potente, quasi in una rivalutazione sovrumana, tesissima, pronta a una nuova perspicacia, un’intuizione di brividi elevati che mi avrebbero sorretto ancora una volta, rendendo acute e selvagge tutte queste nuove comprensioni. Stavo cominciando a prendere coscienza di me, rivalutando ogni sofferenza come una cima da cui spiccare il volo o sfracellarmi al suolo.

Ma quel giorno, di un anno qualsiasi, un nodo soffocante mi cinse la gola, mi colse impreparato, non ero “pronto”, ero ancora reale. Un’amica comune mi portò un cappello. Era quel noioso aborto a lei tanto caro. Si era smarrito tra le ruote di un tram. E così, pure lei.

Joe Oberhausen-Valdez

VISITA I NOSTRI PRODOTTI SU AMAZON