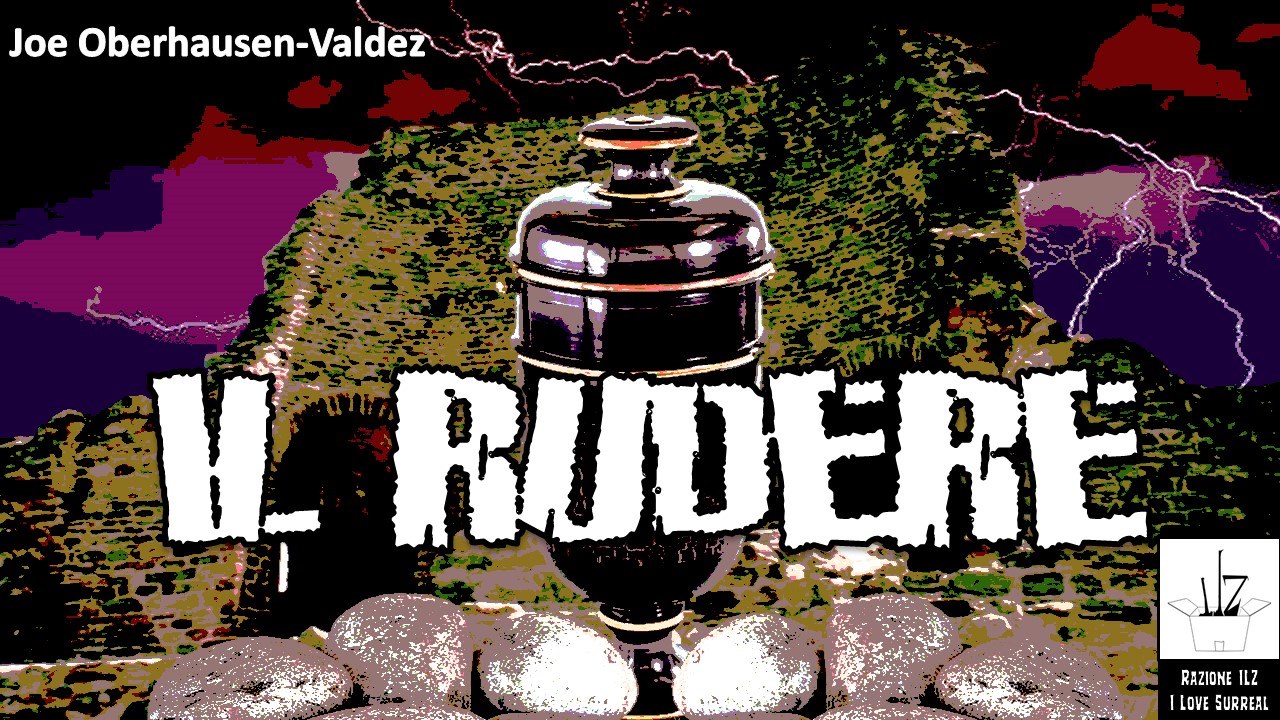

Rahal Maut, 1970.

“Dove vuoi essere seppellito?!”

“Boh…” risposi.

Poi fantasticai e le chiesi di mettermi in un’urna, magari accanto al salvadanaio di terracotta vicino alle pipe.

“Allora ti faccio cremare.” Io risposi di no, e lei: “amore, ma non ti fa male!”.

Dopo qualche giorno mi ritrovai lontano dal salone delle pipe.

La stanza era simile a una cella, e che altro poteva essere se al posto della porta c’era una grata in acciaio o in ferro… tuttavia le pareti erano attrezzate come quelle di un ospedale, con macchinari e strumenti mirifici, straordinari, sconosciuti e incomprensibili, almeno per me che di medicina non avevo mai capito niente. A stento sapevo più o meno dove si trovasse il cuore, perché lo sentivo battere. Eppure da qualche ora rilevavo solo un ronzio elettrico al posto delle normali melodie. Forse ero ancora stordito da qualche sedativo o anestetico, a cui ero stato costretto.

Non ricordavo come fossi finito nell’edificio.

Ero sveglio, legato al letto tramite i polsi e le caviglie. Potevo muovere e alzare la testa, impercettibilmente. Attraverso l’inferriata scorgevo passare a determinati intervalli un carrello con le vivande, spinto da un’infermiera che indossava una divisa militare. Ne sentivo il profumo, o l’olezzo, del cibo e di lei. Ho avuto sempre un grande naso, funzionante ed efficiente.

D’un tratto si aprì la porta ed entrarono due medici, o qualcosa di simile; ebbi il tempo di percepire che uno mi teneva il capo e l’altro mi iniettava sul collo un liquido doloroso, che mi smarrì il cervello in un sogno o in una reminiscenza offuscata, surreale e torbida, in cui non discernevo se mi trovassi nella camera di quell’edificio o altrove.

La porta dello stabile era in castagno, di colore marrone, col citofono in alto a destra ad altezza del mio mento. Suonai ma non ebbi risposta, se non quella di un anziano che passava alle mie spalle sulla strada maestra che mi gridò che dovevo pur avere la chiave di quella porta, infatti frugai in tasca, la trovai ed aprii.

Il corridoio era pieno di polvere, a destra una porta e a sinistra un’altra. Sapevo già dove conducevano?!

Vidi un leone in bronzo sulla ringhiera della scala, la cui prima rampa terminava in un piccolo pianerottolo per poi proseguire e ridiscendere. Laggiù vi era una cucina, pressoché logora, inusata da decenni. Procedendo a sinistra penetrai in un locale oscuro, uno studio pieno di antichità. Il tanfo dell’umidità era persino un aroma di caffè per le mie narici. Seguitai a tastoni, arrestando il passo felpato a una saracinesca. La chiave stava ancora nella serratura. Tirai su la tapparella e mi apparve il profumo dei fiori di un giardino rigoglioso e selvaggio.

Ritornai al pianerottolo e continuai verso l’alto. Al primo piano oltre l’accesso si allungava un corridoio con il pavimento di marmo. A sinistra vi erano due porte di legno, a destra un’imposta a vetrata attraverso la quale vidi un androne, di fronte a me un bagno azzurro, e altre tre stanze. L’istinto mi portò a destra alla fine del corridoio.

In quel buio riconobbi a terra qualcosa di simile a un giradischi e in una parete alcune mensole con libri, vasi e oggetti vari baluginanti grazie ai raggi di luce che soffusamente penetravano nella camera dalle ante di un colore bianco lucido ormai opaco. La stanza non aveva altri arredi.

Tornai indietro al secondo pianerottolo, imboccando la quarta e poi la quinta rampa.

Dinanzi a me una nuova soglia da attraversare, ancora una volta, forse come sempre.

Dopo l’andito vi era una sala con una scala che portava di sicuro in un sottotetto. La percorsi e mi ritrovai in un locale spazioso e basso. A stento riuscivo a stare eretto. Al centro notai una scrivania che poggiava su una moquette di strana composizione orientaleggiante. Su quel tavolo giacevano fogli, manoscritti, e uno scarafaggio racchiuso intatto in una teca di vetro.

La luce fioca, che irraggiava a tratti i miei occhi attraverso le persiane vetuste dei due abbaini, quasi abbagliava in quell’ambiente cimmerio e sepolto dall’oblio del tempo, dal fulgore della vita.

Un camino campeggiava al centro di una delle pareti. Osservai la cenere che ancora appariva quasi vera a testimonianza di un’epoca in cui ardeva come gaudio di faci ardenti. E ora languivano come ogni pietra muta e fredda.

Di fianco al camino fiutai una libreria mobile, da cui fluiva una corrente d’aria fredda e cheta, muta e inespressa, un varco che nella mia ebrietà affine a un delirio immaginai come passaggio in uno spazio ignoto e sperduto.

Dischiusi quell’unico battente loricato, protetto dalla ruggine, dal peso dei libri, e in fondo dall’abbandono, tirandolo a me con una certa accortezza, rassomigliante a una premura infantile e antica.

Una folata gelida e greve mi investì avvolgendomi di un profumo di aulente frescura.

Nei primi metri che percossi, scorsi scatole marcescenti da cui sbocciavano centinaia di opuscoli, che ritornavano in vita alla semioscurità di pochi riverberi, riflettendosi alternanti e tremuli nel cunicolo perimetrale della mansarda. Inspirava da quella bocca malandata.

Al di là di quell’ammasso di cartoni, il pavimento girava a sinistra, il tetto si abbassava, la luminescenza scompariva, il nero illimitato vi regnava. Mi inoltrai in quelle tenebre, strisciando in un meato ancora mai solcato, sperando di giungere da qualche parte. Chissà che avrei trovato. Bramavo uno scopo o un approdo al termine dell’arteria caliginosa, qualcosa che mi riportasse fuori dall’apparenza del remoto.

Girando e avanzando, pervenni nel vano in cui un luccichio si infiltrava da crepe murarie, da spiragli fra tegole e listelli.

Distinsi due cisterne di acqua mefitica e stagnante, dirimpetto alle vasche giacevano frammenti di giocattoli, un cavallino di plastica di un colore rosso sbiadito, un rompicapo in legno d’abete, relitti e reperti di una stagione che evaporava.

E finalmente un uscio umido a stecche perpendicolari.

La porta fu aperta dall’esterno, due infermieri mi spingevano lungo un corridoio.

Ero sicuramente alla fine del giro o dell’incantamento, fittizio e illudente, per quel poco che potevo ipotizzare in quello stato di rimemorazione elicita.

Arrivammo in una sala che aveva le fattezze di un’officina meccanica o di un laboratorio di impianti o apparecchi elettrici. Gli armadi custodivano dispositivi radio, batterie, congegni, circuiti stampati, centraline, e altra strumentazione similare, lo potevo arguire facilmente dai vetri tersi con una diligenza estrema.

Una mano di lattice si preoccupò di bendarmi mentre le orecchie udivano che uno dei due operatori mi inseriva nelle carni un aculeo che immaginai come uno spinotto di ricarica.

Non potevo muovermi, ma avvertivo che un flusso ristoratore si spandeva in ogni cellula del mio corpo, attraversando gli arti, dando vita agli ingranaggi e ai meccanismi che erano nascosti e ora operanti all’interno di protesi e dispositivi, metalli che fluttuavano in una complessa architettura che raffigurai come un macchinario semovente, sottratto completamente alla vista delle mie iridi, giacché coperto da un telo verde fino ai piedi. Del resto non potevo neanche muovere il collo, che era stato ancorato alla lettiga con un avvolgimento di plastica.

I due paramedici mi liberarono dalle cinghie, capivano che quell’automa non si sarebbe mosso dal giaciglio. Il corpo era inerte e placido, la pelle arida e brulla, fuorché le labbra che biascicavano gridi decifrabili, le orecchie che intendevano, gli occhi che fissavano.

Il meccanismo, cimento e vana speranza, non avrebbe conservato a lungo il soffio vitale artificiale e fallace. Era un sogno fittizio.

Avrei voluto insufflare ancora una volta la fragranza dell’aria. La visione policroma e iridescente del giardino.

Avrei voluto rincorrere l’effluvio del giorno, la venustà del sole.

Avrei voluto essere ancora vivo.

Loro compresero i miei vagiti e li esaudirono.

Consunto il corpo, gelida la pelle, rigide le iridi, ora intuivo cosa ero: un cavallino di plastica spento e anchilosato, sgraziato e relegato in uno spazio che diveniva sempre più ottenebrato, intorpidito dal gelo che risaliva fino alle pupille, abbassando le palpebre alla vista dell’imbrunire conclusivo.

La bocca emise un sibilo chioccio, si serrò e si dischiuse, quieta e imbambolata, come un sasso.

Rahal Maut, 2070.

– La scampagnata, così ancora si chiamava, tra campi, pianori e colli volgeva verso il compimento, però quell’ultimo rudere avrebbero voluto visitarlo. La porta era spalancata, marcia e spaccata.

Entrarono, serpeggiando e balzando tra cianfrusaglie, suppellettili, orci, giare, tegole cadute dal tetto crollato.

Un cachinno improvviso li attirò nel salone diroccato. Sull’unica mensola ancora intatta giaceva una brocca cinerea dall’aspetto di un vecchio salvadanaio di terracotta, impolverato e stinto, smarrito e obliato, accanto a una rastrelliera di pipe corrose dai tarli.

Sembrava guardarli.

Avevo pur sempre avuto un’anima.

Joe Oberhausen-Valdez