Lo zio Pippo, ingegnere e pittore, ma anche calciatore, fotografo, filosofo quando guardava il mare, stava preparando una torta per il compleanno del nipote. Era pure pasticciere.

Se fosse rinato si sarebbe dedicato a quell’arte – così mi disse –; altro che ingegneria, pittura, ponti sullo stretto di Messina. Senza mogli e comari varie, e neanche figli e nipoti, si sarebbe concentrato in quell’unico impegno che lo appassionava dalla remota infanzia.

Appena mi vide arrivare, tralasciò ogni torta, e quasi mi trascinò a sinistra della cucina dove stava appeso un nuovo quadro, che io avevo già notato dalla terrazza da cui ero entrato. Raffigurava una conchiglia, oppure una lumaca africana gigante, enorme quanto l’intera superficie.

Da lontano sembrava persino un labirinto, del quale si scorgeva l’entrata ma non l’uscita.

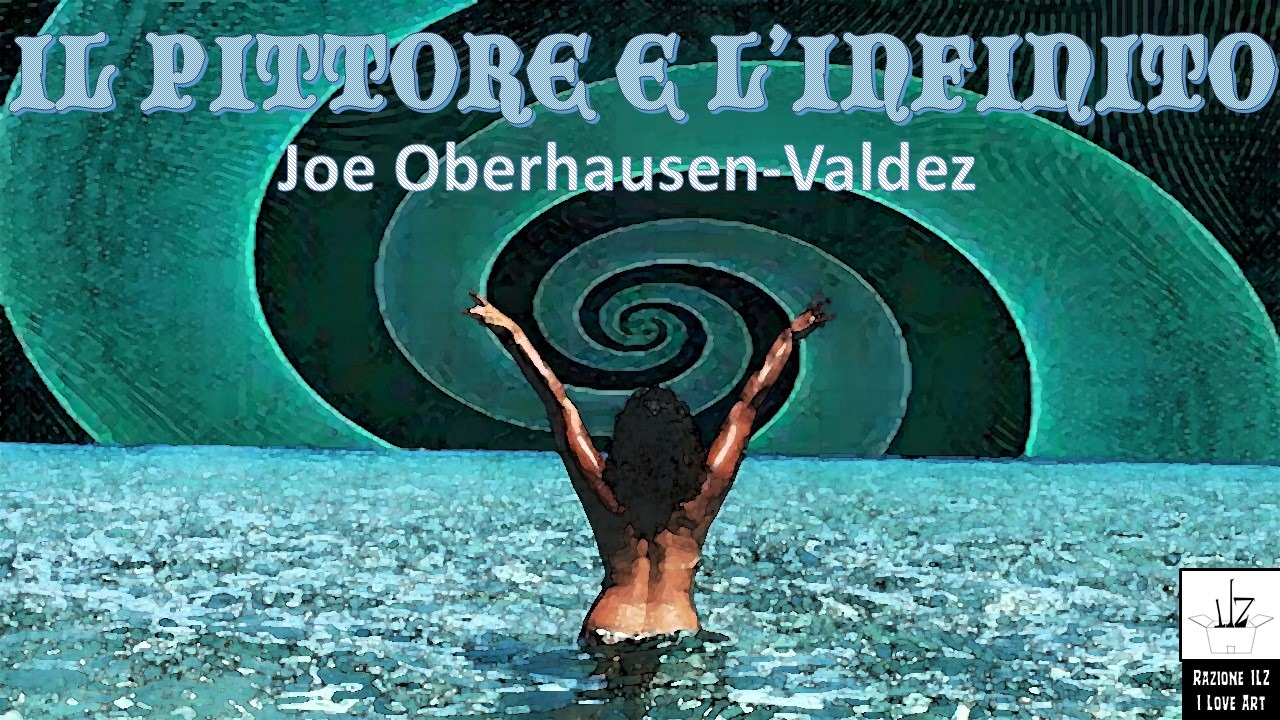

La tela tracciava e illustrava l’Infinito.

Era stata appesa non a casaccio, ma come specchio di un punto o una linea che spariva al di là del mare, puntando proprio di fronte, l’orizzonte, forse oltre… ossia appunto nell’infinito.

L’esistenza è il respiro dei sensi, di ciò che è vivo, ansima, si muove, e poi muore. Che sia a fine estate od a inizio autunno, sogni incubi e pietre non hanno vitalità. Sono reperti immateriali e materiali per psicologi e geologi. Prendono forma nella misura in cui smarriscono lo spirito e la mente.

Esistere o vivere?!

Le cose non respirano e non influenzano. Sono inerti. Le percezioni immateriali, e le sfere celesti idem. Appaiono e si manifestano come reinterpretazioni delle proprie elucubrazioni.

È il dolore dello sgomento che differenzia l’essere vivente dall’astrazione. E il dolore è un movimento vivo e reale, un’espressione dell’apparenza, la sintesi dell’essere, la vera e unica sostanza. Il dolore porta vita e persino gioia.

Io sinceramente non pensavo che una lumaca avesse il potere di esprimere tutti questi pensieri, o probabilmente ero un incompetente, superficiale e ignorante.

Dopo il quadro dell’escargot passammo in rassegna altri capolavori, fino ad arrivare alle scale che conducevano nella cantina e al piano superiore.

Il pittore accese le luci della rampa, che percorremmo fino al primo pianerottolo. Lì era seduta nell’oscurità una donna che ammirava in silenzio e assorta, prima al buio e ora alla luce, un guazzabuglio di puntini monocromatici, l’ultima opera del vecchietto.

Era il “ritratto” della moglie, ancora giovane ancora bella, distesa sulla sabbia a prendere il sole. Il filosofo proseguì nella descrizione.

Ci sono demoni così belli e ingenui, liberamente vivono e liberamente sognano.

Sdraiati in riva al mare che disperde la malinconia, o l’annega in sé, al sorgere del sole, perché l’alba è sempre un ritorno alle proprie ali grifagne, che sussurrano: ci sei ancora, sei vivo. Riluce prisca e remigante, ardente eppure silente. Giammai scompare, ma si rinnovella.

L’alba e il tramonto si ammantano di un nuovo sogno. All’alba risorgi, ritorni all’infanzia. E poi scende il crepuscolo, e ogni luce lascia il posto a tutto ciò che è fosco, la porta del vagheggiamento e dell’illusione, la notte. E i suoi spazi interminabili.

E poi guardi l’orizzonte,quella linea di demarcazione, che unisce e poi divide, alla ricerca dell’ignoto, sempre sitibondo dell’ebrietudine a cui si aspira con quel dolore che agogna gioia, seppur già odora di veneficio, e di quant’altro sfuma.

Non esiste nulla al di fuori del tempo immediato; non si coglie mai solo o il tutto o il niente; si vive solo quel che ci è dato: amato e sparito già nel momento stesso che lo si credeva fermato.

Vivere ora è splendere per sempre, al di là del futuro, al di là del passato.

Se vedessi solo ciò che è steso, non raggiungerei mai il mare. L’estasi, attesa dinamica, tuffo verso le onde, dentro il sorriso di ciò che è lontano, irripetibile, ancor più vivo ancor più sublime.

Se aspiri al cielo anche il sole ti sorride, come una pulsazione immensa che vuol deflagrare, laggiù lontano e così piccino; e poi quassù, vicino, eppur sempre vano.

Il tempo perduto è come un sogno appena svegliati.Se vuoi divenire ombra, devi essere un sole, perché l’ombra ristora quasi come il silenzio.

“Ora tu la vedi vecchia, che fuma e gioca a carte, ma un tempo era bella!”.

Il ricordo lascia nel petto e nel corpo, per anni o forse per sempre, un momento estatico che non ha dissoluzione, perché incarna solchi indelebili che spesso ritornano alla vista quasi per caso, e quindi pensi e ripensi a quel che è stato o sarebbe potuto essere.

Giammai l’istante intenso e radioso fugge come un bagliore, perché poi deflagra in fulgore accecante, non appena al crepuscolo mattutino apri gli occhi e vedi un qualcosa di immenso che spunta lontano.

Lei però amava l’imbrunire, che osservava cogli occhi seminascosti da una frangetta che le oscurava parte di un’iride che percepivo abbagliante, anche se enigmatica, e a prima vista glaciale.

Eppure scorgevo, appunto nella sua “apparenza”, che qualcosa in lei aveva l’incanto di una delizia ardente, che sarebbe sgorgata in un effluvio incontenibile di vitalità innata e istintiva. La passione di un’anima che brilla, seduce, incanta e avvinghia.

Un viso che attraeva e ammaliava, quasi un monito di fierezza, che avrebbe lacerato o rapito, tormentato o stregato. E così avvenne.

Aveva un carattere asperrimo – neanche ora scherza – dalle apparenze aggressive, o così sembrava a prima vista; ma io intuivo che oltre alcuni gesti spigolosi, l’orgoglio temibile, l’istinto irrazionale, gli slanci rabbiosi e mordaci, lei aveva due occhioni genuini, dolci e splendenti. Le iridi lucide e sfavillanti, che irradiavano una delicatezza che non avrebbe mostrato mai, se non quando sicura e ormai pacata.

Quel giorno, al sole di un luglio che io pativo, le dissi che non sarebbe stata mai più la stessa, sarebbe scesa a valle come un fiume, come un altro corso, così come era, ossia in divenire, giammai statica e immutabile, per giungere finalmente al mare, all’immenso, fiondandosi col corpo e la mente in uno spazio che l’avrebbe annodata e fusa all’anima, permeata e permasa, accogliendola in sé.

L’avevo sempre nella mente, e per questo la odiavo. E ora ancora la dipingo.

Si era infiltrata in me con tutta la sua energia, quasi un predominio che mi spaccava, in cui adoravo dannarmi, elucubrare, sognare, impazzire senza sosta e senza tregua. Ricercavo il suo pericolo fruttato e dolcissimo, ne avevo bisogno, giacché mi procurava felicità anche solo fantasticandola.

Lei era un baratro allettante, il precipizio e l’ardore dei sensi, in cui buttarsi, perdersi e ritrovarsi.

Un’anima nuova.

E poi ricomparve finalmente come io speravo. Un raggio nei pomeriggi freschi, il sole che sparisce dietro il monte, e lì si spegne sulle cime degli ultimi alberi, stagliati oscuri al cielo, il freddo che scende col fresco del crepuscolo, e gli attimi divenuti muti,quando sovviene ancora il buio che silenzia.

La descrizione del quadro era fantastica, romantica, poetica e soave, o come gli dissi io: “Pippo, sei crepuscolare!”. E poi sorrisi.

Uscimmo in terrazza a guardare le onde, l’orizzonte, e l’azzurro terso.

Il mare era l’infinito tangibile, lo era assai più del cielo.

Joe Oberhausen-Valdez