To-to-to-to-to-to-to.

Un rumore assordante e inatteso mi svegliò mentre mi ristoravo a un sole che mi rivitalizzava e rallegrava in una spiaggia deserta, tra due promontori che degradano dentro il mare limpido, della mia terra bellissima.

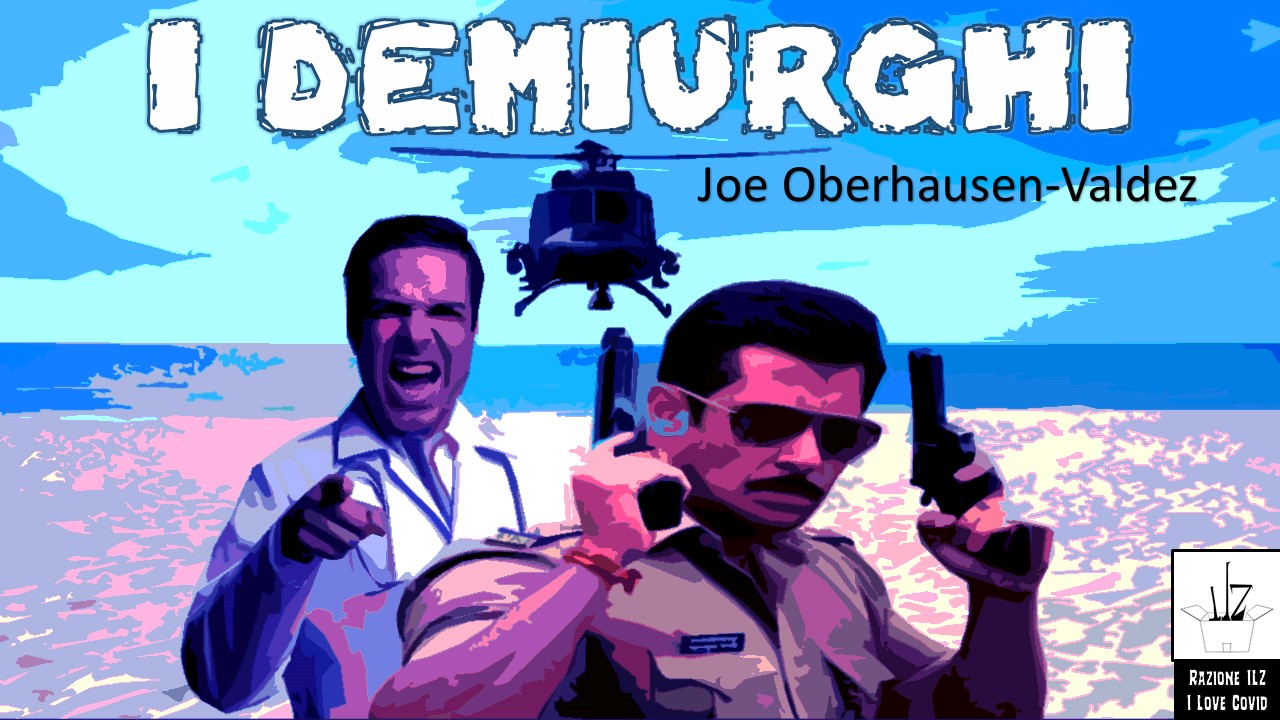

Era un elicottero militare, di quelli colorati di nero con una scritta in bianco, che già atterrisce da lontano anche solo per le sembianze, anche solo per la vernice tetra, una tinta fosca, come quella di un corvo.

Il velivolo roteava sopra la mia testa, quando un uomo col megafono iniziò a gridare qualcosa che non afferrai, qualcosa che a me non interessava.

Sdraiato con le braccia dietro la nuca, restai immobile ad ascoltare il rumore e la filastrocca gracchiante e stridula.

A quel punto il macchinario dell’aria atterrò a qualche decina di metri da me, e due uniformi vennero coi mitra spianati verso l’unico bagnante, che ero sempre io.

Uno di questi, un graduato, mi chiese se avessi l’autocertificazione, mi chiese i documenti e il motivo della mia permanenza in quella riva.

Con me nello zaino avevo solo la carta di identità, e gliela diedi, ma non l’autocertificazione.

A che mi sarebbe servito un modulo prestampato, in una spiaggia solitaria e sperduta tra le coste della mia isola, non avrei potuto immaginarlo, neanche prevederlo. Stavo solamente prendendo il sole, solo io, senza neanche un cane attorno.

- Si alzi, la devo perquisire.

- Ma sono in costume.

- Allora si abbassi il costume, perché può occultare qualcosa.

Tirai giù le mutande da mare, e finalmente quello s’avvide che celavo solo un’aquila moscia.

Il maresciallo, ma poteva essere benissimo un colonnello, coi baffi messicani che si stagliavano sotto il naso, l’incedere cifotico, nervoso, spaventoso nella sua corporatura ben pasciuta e tracagnotta, gli occhiali neri a goccia, mezzo sigaro cubano masticato in bocca, estrasse da un borsello marrone di similpelle alcune carte, poi compilò un modulo, mi fece firmare e alla fine mi intimò con arroganza, rabbioso, dall’alto dei suoi anfibi da Gestapo lucidati come il carbone, con un accento altisonante, irrequieto, quasi furente, come si usa fare in una caserma alle reclute, ululando: “se ne andasse!”.

Mi rivestii, raccolsi lo zaino, montai sulla bicicletta e me ne andai.

A segnalarmi era stata una donna incinta, lo compresi quando vidi che da una villa non molto lontana dal mare, una signora, abbastanza nana, scrutava con un binocolo i possibili trasgressori delle nuove ordinanze del Consiglio dei ministri.

Scorsi la futura procreatrice, soddisfatta, mentre ritornavo verso la strada provinciale; ghignava dalla terrazza adorna di vasi enormi, col binocolo a tracolla, impettita e vittoriosa nella sua pinguedine che strabordava dalle braccia adipose e dalla pancia che fuoriusciva oltremodo in tutta la sua gravidanza irrequieta. Sgorgava da una veste da crocerossina.

Ora sorridente e vittoriosa, appagata della sua delazione, poteva tranquillamente tornare sul trespolo a fare la vedetta, alla ricerca di nuovi contravventori che non potessero per quel giorno e per il futuro rendere infausta la sua gravidanza. Neanche fosse l’unica e prima partoriente del creato. La prescelta.

La mulattiera che dal mare portava alla via maestra era deserta, segno che la gente aveva meglio da fare che andarsene in giro, oppure era ligia allo spauracchio che da qualche mese circolava pure nell’aria, ma soprattutto in televisione. Spot bombardanti un pericolo che si espandeva e contaminava anche se uno usciva dalla porta di casa, andava a farsi una passeggiata da solo, o a portare il cane a pisciare. Ma quello che più non potevo sopportare era che alle ore diciotto tre individui, scelti ad arte tra i vari attori che avevano, comparivano in tv ad annunciare morti come se fossero chicchi di grano, che si contano per noia in una masseria di campagna.

Erano goffi, monotoni, quasi ridicoli e con cantilene debilitanti, voci raschianti. Tre amorfi, di cui uno, o meglio una, solo gesticolante, forse afono.

Continuando per la strada m’imbattei in un posto di blocco in una rotonda europea, circondata da cani e da pecore che a stento un pastore cercava di imbrancare, ma quelle belavano in un garbuglio e in un bailamme che neanche dieci pecorai avrebbero potuto radunare o districare.

Mostrai al vigile urbano l’autocertificazione compilatami dall’elicotterista, dicendo che stavo tornando alla residenza. Nel frattempo ascoltavo un altro poliziotto che redarguiva il pastore, poiché aveva portato le bestie al pascolo senza il modulo predetto.

Ma il poveruomo che ne poteva sapere di tutti questi formulari, prestampati, virus e professori. Quello si alzava alle quattro di mattina, faceva la ricotta, usciva per valli, fiumi e campagne a pascolare le bestie, e la sera, prima di tramontare il sole, se ne tornava al podere, mangiava due cosce di pecora bollita, un tozzo di pane, beveva un boccale di vino rosso, e si coricava come un bruto laido, qual era.

Che ne poteva sapere, lui, della televisione, dei giornali, che in giro c’era un mostro invisibile e che era stato dichiarato u locchidaun. Lui il virus non lo vedeva, e neanche io.

Finalmente raggiunsi il paese. Volevo fermarmi al supermercato per comprare un secondo da cucinare, ma la lunga fila di manichini imbavagliati, distanti tra loro due o tre metri, mi distolse dal fermarmi, così mi diressi alla mia dimora, al riparo da greggi, poliziotti, e macchine volanti.

Aprii qualche pagina di un quotidiano, e non lessi che di morti, microbi, minotauri e patenti di libera circolazione, come auto targate MI 2694456 Italia. Quindi lo gettai nella pattumiera.

Accesi la televisione, e fui tempestato dal solito brulichio di notizie e da quei personaggi che da qualche settimana mi stavano sfiancando. Quindi la spensi.

Aprii Facebook e fui inondato da immagini di autoscatti di oche che mettevano in mostra cosce, petti, polli, culi, ali, adornati gli scatti davanti a una libreria o con un volume di Nietzsche illeso sul divano; stilizzati con frasi effimere efficaci estrapolate pedissequamente da qualche sito a testimonianza che il ritratto divulgato fosse intelligente, acuto e pure pensante. Ma era chiaro che di zoccole insulse, grigie e banali si trattava. Quindi lo chiusi.

La gente cominciava a patire la fame, i viveri scarseggiavano e solo pensionati e uomini col posto fisso potevano permettersi di stare tranquillamente rinchiusi come carcerati, ma molti ormai erano alla canna del gas.

Avevano persino impedito agli esercenti di fare le consegne a domicilio la domenica e i festivi.

Un’assurdità. Non mi spiegavo come avrebbero potuto contagiare qualcuno, propagare il virus, anzi uso un verbo siciliano, come avrebbero potuto “ammiscari” il male. Eravamo alla follia. Mentre i singoli cercavano di resistere e guadagnarsi la giornata, i vari governatori, presidenti, statali, regionali, stipendiati dal posto fisso, continuavano a sguazzare nella remunerazione che solo chi lavora e produce avrebbe ancora potuto permettere a tali signori.

Quando sarebbero finiti i soldi che ogni lavoratore crea, chi avrebbe pagato a costoro lo stipendio?! Eravamo in una fase di assoluta degenerazione della paura e del restringimento della libertà, alla quale non sopperivano seri provvedimenti giornalieri e strategici che avrebbero predisposto la giusta e possibile circolazione delle persone, l’auspicato meccanismo di autosostentamento, visto che le istituzioni elargivano solo miseria, contenimento, clausura e proclami di regime. La vita non continua senza una forma di libertà, non continua senza luce.

In questa pandemia avevano inglobato tutte le morti. Nessuno ormai decedeva naturalmente, o di altre bellissime malattie come tumori, o di incidenti stradali. Tutti morivano per Covid-19, anche quelli che si impiccavano a causa della povertà causata dall’impossibilità di lavorare. Un panettiere si era impiccato, ma era morto di Covid-19.

Quindi domani se io mi sparo in testa, mi taglio le vene, sbatto ripetutamente la testa su un’incudine, muoio di Covid-19.

Così avevano stabilito le unità mediche e statali, i demiurghi della resurrezione, tramite un terrorismo assillante, che andava in onda ogni giorno in televisione, incessante, contagiante più del virus stesso. Oramai eravamo ammalati di Protezione civile, di trattati medici, di semidei in divisa che rischiano tutti i giorni la pelle per salvare la nazione, le nuove effigi della salvezza; eravamo sofferenti e insofferenti della nostra agonia.

Devi aver paura perché puoi morire, potresti infettare la società, potresti far saturare gli ospedali e infettare dottori e barellieri.

Era il terrorismo di uno stato di polizia medica.

Ma ormai eravamo corrosi dal morbo dell’autoconservazione fobica.

Troppi diktat, troppe privazioni del libero pensiero, troppe apparizioni televisive dei totem della Sanità e di novelli ducetti, che avevano assunto temporaneamente incarnazioni e movenze insostituibili: erano le novelle statue di legno e di marmo, simulacri di santi, divinità ed eroi.

E si sa che, quando la gente muore, si affida al dittatore di turno, ad uno stato di polizia becero salutare mirabile e pure sublime, nella speranza di salvare il corpo – dell’anima non gliene frega niente -.

E così diventammo tutto ad un tratto immeritevoli di modificare il percorso prestabilito, di andare a correre, di prendere il sole nei prati e nei mari, perché un’entità suprema, irreversibile, o un manipolo di dispensatori di vita, aveva stabilito che la democrazia era sospesa, che il Bene e il Male erano attività catalogate in un decreto, con una burbanza che aveva precedenti solo nel medioevo nella caccia alle streghe e nella sconfitta del Maligno.

La liberazione sarebbe stata possibile solo quando il megafono dei salvatori della patria avrebbe vaticinato. E tuttavia era ritenuto indegno slegarsi dalle chiavarde che ci tenevano legati alla chiostra dei nostri timori ancestrali, quelli che delegano la salvezza al capobranco o alla bestia che atterrisce di più.

Tornerà ad albeggiare solo quando capiremo che non abbiamo fatto abbastanza per meritarci la libertà di vivere come sogniamo, perché quella libertà l’abbiamo venduta al primo idolo che ci apparve come il risolutore.

E dopo la dittatura della Sanità ci sarebbe stata quella della magistratura. Processi infiniti, alle intenzioni, ai singoli, ai rei di aver avuto fame, ai non-assoggettati, a chi evadeva dalle stalle mentali, nelle quali ci eravamo racchiusi volontariamente e obbligatoriamente come armenti impauriti, giacché per le strade suppuravano lupi invisibili, mali affralenti, flagelli taciti.

Il silenzio era surreale, mi sarebbe sembrato pure piacevole, se mi fossi trovato nel mio giardino ad ammirare gli alberi e i fiori, guardare verso il mare e verso la strada silenziosa e lontana. E invece no.

Divaricando le orecchie sentii lo sbattere duro di un ferro da qualche parte, continuamente, un rumore che proveniva da varie stanze, che durava infiniti minuti.

Il mio grosso storto naso odorò una zaffata lurida che proveniva da due o tre metri di distanza. Aprii gli occhi e mi trovai in una stanzetta che non era quella di un postribolo – magari.

Il salnitro si staccava dal soffitto che guardavo, poi volsi le iridi all’intorno e scorsi una porta a forma di grata di fronte a me, un cesso alla turca a destra della porta, e un lavandino di fronte alla cloaca. Ero in una cella.

Qualcuno cominciò a urlare, e un coro si alzò unanime: “hanno bruciato Milano, svamparono tutta a Lumbardia, u Piemonti, tuttu lu nord.

Intuii che per arrestare il dilagare dell’infezione avevano fatalmente deciso che occorreva purificare tutta l’area in cui il virus aveva prolificato, le regioni che si estendono dalle Alpi per tutta la Pianura Padano-veneta. E andava pure bene.

Ma io che ci facevo in galera?!

Non lo so. Forse ero uscito senza autocertificazione per buttare l’immondizia e respirare asfalto. Forse ero strano. Forse ero pericoloso e criminale. O forse erano pazzi loro.

E lo compresi quando, bendato e col collo chino su un ceppo, un tale pronunziò ad alta voce la frase di un libro che avevo letto in francese da giovane.

Lo compresi: “parce que le président m’a dit dans une forme bizarre que j’aurais la tête tranchée sur une place publique au nom du peuple italien…”.

Già, nel nome del popolo italiano.

Joe Oberhausen-Valdez

Ps. Ringrazio Albert Camus per avermi prestato l’epilogo (cit. dal libro L’étranger)